哪些人群容易发生运动性心律失常

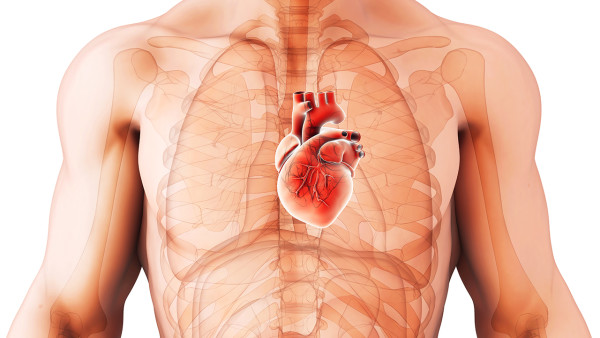

运动性心律失常是指在体育运动或其他剧烈活动时出现的心律不齐或心跳过速、过缓等异常情况。虽然运动对健康有益,但对于某些人群来说,运动性心律失常可能是一个潜在的健康风险。

首先,心脏病患者是发生运动性心律失常的高风险人群之一。心脏病患者心肌功能可能受损,心脏血液供应不足,从而导致心律失常的发生。此外,心脏病患者可能存在其他心脏疾病,如心肌炎、心绞痛等,这些疾病也会增加心律失常发生的概率。

其次,运动员或经常从事高强度体育运动的人也容易发生运动性心律失常。长期高强度运动会使心脏承受较大负荷,引起心脏电信号传导异常,导致心律失常。运动员和高强度运动者往往在训练过程中经历高负荷训练和比赛,特别是剧烈运动或太过劳累可能会诱发心律失常。

此外,年龄较大的人群也是发生运动性心律失常的容易人群。随着年龄的增长,心脏功能会逐渐下降,心脏肌纤维的弹性和电信号传导能力也会变差。所以老年人运动时容易发生心律失常。

最后,某些遗传性疾病患者也容易发生运动性心律失常。遗传性心脏病如长QT综合征、Brugada综合征等会增加患者发生心律失常的风险,并且这些患者往往在运动或剧烈运动时更容易出现心律失常。

在面对运动性心律失常的人群,我们应当提高警惕,注意保护心脏健康。首先,心脏病患者在进行运动前需要经过医生的评估,确定是否适合参与运动。其次,运动员或高强度运动者应合理安排训练量和负荷,避免过度劳累。年龄较大的人群在进行运动前也应注意身体状况,适当减少运动强度。遗传性心脏病患者在进行运动时,更应该谨慎,并根据医生的建议进行相应的运动管理。最后,在运动过程中如出现胸闷、心慌、心律不齐等症状,应立即停止运动并就医。

总之,心脏病患者、运动员、年龄较大的人群以及遗传性心脏病患者都容易发生运动性心律失常。对于这些人群,我们需要采取适当的措施来保护心脏健康,在参与运动时谨慎且量力而行。预防和管理运动性心律失常的关键是均衡健康地进行运动,避免过度运动或过度劳累,以维持心脏的正常功能。

相关推荐