*出诊时间源于线上第三方公共信息,如需挂号请前往医院官网或电话咨询

缓解孩子消化不良的食疗方

消化不良是指食入胃后,胃的消化功能减弱或者破坏,导致食物无法被充分消化,从而出现腹胀、胃痛、恶心等不适症状。对于孩子来说,消化不良会影响他们的食欲和营养吸收,严重时还可能导致生长发育不良。针对孩子的消化不良问题,食疗是一种天然、有效的解决方法。下面介绍几种缓解孩子消化不良的食疗方。

首先,合理搭配饮食很重要。孩子消化不良的原因之一是饮食过于单一,缺乏足够的膳食纤维和多样性。家长可以适当增加孩子膳食纤维摄入,多给孩子摄入蔬菜、水果、全谷类食物等。此外,饮食要注意维持均衡,尽量避免高脂肪、高糖分和辛辣食物的摄入,这些食物会增加胃肠道负担,引发消化不良。

其次,餐前喝一杯温水也是缓解孩子消化不良的方法之一。温水能刺激胃黏膜分泌消化液,促进胃肠蠕动,帮助食物更好地消化。同时,温水还可以稀释胃液,减轻胃酸对胃壁的刺激,有助于缓解胃酸反流引起的不适感。

此外,家长还可以给孩子喝一些消食茶。消食茶是由一些具有消食、健胃效果的中草药制成,如陈皮、山楂、薄荷等。这些草药可以刺激胃液分泌,促进食物消化,缓解胃气胀等症状。但是,家长在选择消食茶时要注意选择无添加物质、无毒副作用的产品,避免对孩子身体产生不良影响。

另外,适当增加酸奶和益生菌的摄入也是缓解孩子消化不良的有效方法。酸奶中含有丰富的益生菌,能够促进肠道菌群平衡,提高消化系统功能。家长可以给孩子每天适量喝一杯酸奶。如果孩子对酸奶不适应,还可以尝试饮用益生菌饮料或者口服益生菌粉末。

最后,饮食定时定量也是缓解孩子消化不良的重要原则。孩子的消化功能尚未完全成熟,需要有规律的饮食习惯来维护胃肠道的健康。家长应该合理安排孩子的饮食时间,避免吃得过饱或者过饿,以免影响胃肠道正常消化功能。

总之,孩子的消化不良问题给他们的生活带来了很多困扰,但通过合理的食疗方式,可以缓解这一问题。家长应该注意孩子的饮食搭配、饮食习惯,并结合适当的食物和草药,帮助孩子养成良好的消化习惯,维护他们的胃肠健康。

心肌炎是怎么回事

心肌炎是一种常见的心脏疾病,指的是心肌发生炎症。心肌是位于心脏中的肌肉组织,主要负责收缩和推动血液循环。当心肌受到感染或其他损伤,就会引发炎症反应,导致心肌炎的发生。

心肌炎的病因多种多样,最常见的是病毒感染。许多病毒,如流感病毒、登革病毒和肠道病毒,都可以感染心肌细胞,引发心肌炎。此外,细菌、真菌、寄生虫和自身免疫性疾病也可能引起心肌炎的发生。其他一些诱因,如药物过敏、酒精中毒、辐射疗法和化学药物的暴露,也可能导致心肌炎的发作。

心肌炎的症状各有不同,有些人可能没有任何不适,而有些人可能出现胸痛、心律不齐、疲劳、气促、心慌、体重下降、晕厥等症状。这些症状的严重程度和持续时间因个体差异而异,有些人症状轻微,可自愈,而有些人症状严重,可能需要医疗干预。

确诊心肌炎通常需要进行多种检查,包括心电图、心脏超声、心肌酶学检查和心脏磁共振成像。这些检查可以帮助医生评估心肌的功能和结构,并排除其他心脏疾病的可能性。

治疗心肌炎的方法多种多样,具体根据患者的病情和病因而定。对于病毒感染引起的心肌炎,通常会给予对症治疗,如休息、保持补液、控制疼痛和炎症等。对于自身免疫性心肌炎,可能需要使用免疫抑制剂或抗炎药物进行治疗。在一些特殊情况下,如严重的心肌炎引起心力衰竭或心律失常,可能需要采取进一步的治疗措施,如心脏支持装置、心脏移植或心脏手术。

预防心肌炎也是十分重要的。保持良好的生活习惯,包括定期锻炼、均衡饮食、充足休息和避免过度劳累等,有助于提升心脏的健康。此外,预防感染也是预防心肌炎的关键,注意良好的个人卫生,避免接触病毒和其他感染源。

总之,心肌炎是一种常见的心脏疾病,起因复杂,症状各异。早期的诊断和治疗非常重要,可以帮助患者尽早康复。人们应该注重心脏健康,保持良好的生活习惯,预防心肌炎的发生。

消化不良患者要如何注意日常护理

1. 合理饮食:患有消化不良的人应该遵循饮食规律,每天定时定量地进餐。进食时应细嚼慢咽,不要吃过多或过少。同时,避免食用油炸、辛辣、油腻的食物,减少对胃肠道的刺激。

2. 饮食搭配:合理搭配食物也是十分重要的。患者应尽量摄入富含纤维的食物,如蔬菜、水果和全谷物。同时,可以在饭后饮用一些消食茶或者酸奶,促进消化。

3. 控制饮酒和吸烟:酒精和尼古丁对胃肠道有刺激作用,会加重消化不良的症状。患者应该尽量避免或者控制饮酒和吸烟的行为,以减轻症状。

4. 减少压力:消化不良与心理因素关系密切,压力会导致胃肠道紧张和功能紊乱。因此,患者需要学会调节情绪,减少压力,可以通过运动、休息或娱乐活动来缓解压力。

5. 定期就医:消化不良是一种需要长期跟踪治疗的疾病,患者应该定期就医,接受专业的医生指导。医生会根据患者的病情制定个体化的治疗计划,包括药物治疗或者其他相关的治疗方法。

6. 保持良好作息:规律作息对消化功能的恢复和维持十分重要。患者应保持足够的睡眠时间,避免熬夜或疲劳。养成良好的作息习惯可以改善胃肠道的功能。

7. 避免过度用药:一些药物会对胃肠道产生刺激作用,加重消化不良的症状。患者应尽量避免不必要的药物使用,并在用药时遵循医生的指导。

8. 注意个人卫生:个人卫生对于维持胃肠道健康也十分重要。患者应保持干净整洁,养成勤洗手的好习惯,减少致病菌的感染。

消化不良是一种常见的疾病,合理的饮食和生活习惯对于患者的康复和预防疾病的进一步发展有着重要作用。患者要根据医生的指导制定合适的饮食计划,控制饮食和生活习惯,加强运动和身体锻炼,才能达到缓解症状、治愈疾病的目的。同时,及早发现疾病并及时治疗也是非常重要的。只有综合治疗,改变不良饮食和生活习惯,才能更好地预防和治疗消化不良。

脑梗塞偏瘫患者如何熟练使用筷子

首先,患者需要意识到康复的重要性。康复是一个长期的过程,需要患者的坚持与配合。要想熟练使用筷子,患者需要有积极的态度,学会耐心面对困难与挑战。

其次,建议患者请专业的康复医师或康复师进行指导。专业的康复师会根据患者的具体情况制定个性化的训练计划,并进行逐步式的指导。在康复过程中,患者需要耐心地进行康复训练,一步一步地提高自己的筷子使用能力。

第三,使用辅助工具。对于脑梗塞偏瘫患者来说,由于手部的协调能力受损,可能会觉得筷子使用困难。这时可以尝试使用一些辅助工具,例如握筷器、筷子架等。这些辅助工具可以帮助患者更好地掌握筷子的技巧,逐渐提高使用能力。

第四,进行针对性的训练。针对筷子使用的康复训练可以从简单到复杂,从易到难的方法进行。例如,可以先从捏起纸片、小块食物等简单的动作开始训练,再逐渐过渡到夹起较大的食物,最后再进行一些复杂的操作,如将筷子翻转等。通过持续的练习,患者的手部协调能力会逐渐得到恢复和提高。

最后,家属的支持与鼓励也非常重要。患者在进行康复训练的过程中,可能会遇到各种困难和挫折。这时,家人的关心和鼓励可以给患者带来巨大的动力和支持。家属可以和患者一起进行训练,亲自示范和指导,增加患者的积极性。

总之,脑梗塞偏瘫患者熟练使用筷子需要有持续的康复训练和积极的态度。通过逐步的练习,并结合专业的指导和辅助工具,患者可以逐渐提高自己的筷子使用能力,从而更好地照顾自己,提高生活质量。同时,家属的支持和鼓励也是非常重要的,可以给患者带来更大的信心和动力。

慢性浅表性胃炎是什么导致的

首先,慢性浅表性胃炎往往与幽门螺杆菌感染有关。幽门螺杆菌是一种居住在胃黏膜表面的细菌。当它侵入胃黏膜时,会引发胃黏膜的慢性炎症反应,导致慢性浅表性胃炎的发生。幽门螺杆菌感染通常通过食物或水传播,而且人与人之间也可以通过接触传染。

其次,摄入过多的刺激性食物也是导致慢性浅表性胃炎的原因之一。辛辣、油腻、咖啡因、酒精等食物和饮品会刺激胃黏膜,引发炎症反应。长期摄入这些刺激性物质会导致胃黏膜持续受损,引起慢性浅表性胃炎。

第三,精神压力和长期的精神紧张也可能导致慢性浅表性胃炎的发生。压力和紧张情绪会导致消化系统紊乱,胃酸分泌增多,从而使胃黏膜受到伤害。长期处于这样的情绪状态下,胃黏膜无法有效修复,最终导致慢性浅表性胃炎。

另外,吸烟和饮酒也是慢性浅表性胃炎发生的原因之一。烟草中的尼古丁和酒精会对胃黏膜产生刺激作用,导致炎症和黏膜受损。尼古丁和酒精的长期滥用会严重影响胃黏膜的健康,进而引发慢性浅表性胃炎。

最后,不良的生活习惯和饮食习惯也会增加慢性浅表性胃炎的风险。进食速度过快、暴饮暴食、长期饥饿或过度饱餐、不规律的饮食等都可能引起胃黏膜受损和炎症。

总结起来,慢性浅表性胃炎是由幽门螺杆菌感染、摄入刺激性食物、精神压力、吸烟饮酒以及不良的生活习惯和饮食习惯等因素综合造成的。为了预防慢性浅表性胃炎的发生,我们应该合理饮食,注意饮食习惯的合理调整,避免过度刺激性食物的摄入。此外,定期检查胃部或筛查幽门螺杆菌感染,以及保持良好的生活习惯,也是预防慢性浅表性胃炎的重要措施。

怎样防止消化不良

首先,饮食要注意合理搭配。我们可以选择低脂肪、低胆固醇、高纤维的食物。蔬菜、水果、全麦食品等富含纤维的食物有助于促进肠胃蠕动,防止便秘,改善消化功能。此外,每餐食物中应包含适量的蛋白质、碳水化合物和脂肪,避免过度油腻和煎炸食物的摄入,以免增加胃肠负担。

其次,注意饭前饭后的一些小细节。饭前不要过度饥饿或过度饱腹,因为这样都会对消化系统造成一定的负担。饭前可以适量喝一杯温水,以帮助调节胃酸浓度,并有助于消化。而饭后不要马上躺下休息,应该保持站立姿势或稍微走动一会儿,帮助胃中的食物更好地被胃酸消化和吸收。

此外,我们还可以通过注意自己的饮食习惯来预防消化不良。吃饭时要细嚼慢咽,避免吞咽过大的食物块,同时还可以减少空气的摄入,防止胃胀气。另外,少量多餐也是一种好的饮食习惯,每次进食的量不要过大,避免给胃压力过大。

维持适当的身体运动也是预防消化不良的关键。定期参加适合自己的运动,可以提高肠胃的蠕动和消化功能。适量的运动还可以帮助减轻压力,促进新陈代谢。但是运动过程中也要注意,避免剧烈运动后立即进食,以免引起消化不良。

最后,我们还应该警惕一些不良的生活习惯对消化系统的影响。戒烟和限制酒精的摄入对消化功能的改善是非常重要的。此外,避免过度使用药物如非处方药等,因为某些药物可能会对肠胃产生负面影响。如果感到消化不良的症状明显,还应及时就医并听从医生的建议。

总之,预防消化不良是我们日常生活中非常重要的一项工作。通过合理搭配每顿饭的食物、注意小细节、调整饮食习惯和运动,我们可以有效地预防消化不良,保持肠胃的健康。

急性心肌炎诊断标准是什么

急性心肌炎是一种常见而严重的心脏疾病,引起人们的关注。然而,急性心肌炎的确诊并不容易,需要根据一系列的标准来判断和诊断。这篇文章将介绍急性心肌炎的诊断标准及相关指标。

急性心肌炎是由病毒感染、细菌感染、自身免疫疾病等多种原因引起的心肌炎症。它可能导致心肌损伤,影响心脏的正常功能。因此,及早准确地诊断急性心肌炎至关重要。

首先,病史和体征是诊断急性心肌炎的基础。患者通常会出现心悸、胸闷、乏力、气促等非特异性症状。随着疾病的进展,患者可能出现心律失常、休克等症状。此外,医生还会检查有无心界扩大、心脏杂音、心脏听诊等体征。

其次,心电图(ECG)是诊断急性心肌炎的重要工具。ECG可以检测心脏的电活动,并反映心脏肌肉的异常。在急性心肌炎患者中,ECG可能显示ST段抬高或抬低,T波倒置,QRS波群宽大,P波改变等。正常的ECG结果不能完全排除急性心肌炎,但异常的ECG结果可以作为进一步诊断的依据。

第三,心肌酶谱检测也是急性心肌炎诊断的重要手段。当心肌细胞受到损伤时,它们会释放一些特定的酶,如肌红蛋白(CK)和肌酸激酶(CK-MB)。这些酶可以通过血液检测来确定心肌损伤的程度。当CK和CK-MB的水平升高时,可能提示急性心肌炎的存在。

最后,心脏超声是诊断急性心肌炎的重要辅助手段。它可以观察心脏的结构和功能,检测心脏中的异常。在急性心肌炎患者中,心脏超声可能显示心壁运动异常、心室扩张、舒张功能受损等。

需要注意的是,急性心肌炎的诊断并非单一的指标,而是通过综合分析病史、体征、心电图、心肌酶谱和心脏超声等多种手段来确定的。有时候,这些检测结果可能会有一些假阴性或假阳性的情况,因此需要综合考虑并同其他临床表现相结合。

总之,急性心肌炎的确诊需要根据病史、体征、心电图、心肌酶谱和心脏超声等多种指标进行判断。这些诊断标准可以提供有力的依据,帮助医生及时诊断和治疗急性心肌炎,提高患者的生存率和预后。同时,更深入的研究仍然需要开展,以改进急性心肌炎的诊断和治疗。

慢性浅表性胃炎伴肠化是什么意思

慢性浅表性胃炎是一种常见的胃病,主要表现为胃黏膜的慢性炎症,而不伴有溃疡或肿瘤。它是胃黏膜受到各种刺激和损伤后,不能及时修复和愈合而导致的。常见的原因包括食物过热、饮食不规律、吃辛辣食物、过多饮酒、长时间使用非甾体类抗炎药物等。

慢性浅表性胃炎伴肠化则是在慢性浅表性胃炎的基础上,出现了胃黏膜的肠化现象。肠化是指胃黏膜上皮细胞的变性和分化成为类似于肠道上皮细胞的形态和功能。这种形态和功能的改变会导致胃黏膜的黏液分泌减少,使得胃酸和胃蛋白酶等分泌物对胃黏膜的刺激增加,引起胃黏膜的炎症反应。

慢性浅表性胃炎伴肠化的临床表现比较多样化,包括胃痛、腹胀、恶心、呕吐、食欲不振等。由于胃黏膜炎症的存在,症状可能会反复出现,影响生活质量和消化功能。

对于慢性浅表性胃炎伴肠化的治疗,首先要改变不良的生活习惯。避免吃太过辛辣、刺激性食物,保持饮食的规律性,不吃过热的食物等。此外,要避免长时间使用非甾体类抗炎药物,或遵医嘱使用具有保护胃黏膜作用的药物。

药物治疗方面,可以采用抗酸剂、抗生素等药物来减少对胃黏膜的损伤和刺激。对于肠化的情况,还可以使用促进胃黏膜修复的药物来改善症状。

此外,还可以辅助治疗,如改善生活习惯、增加运动量、减少压力等。这些措施可以提高胃部的血液循环,促进胃黏膜的修复和愈合。

总之,慢性浅表性胃炎伴肠化是一种常见的胃病,主要表现为胃黏膜的慢性炎症,并伴有胃黏膜的肠化现象。其临床表现多样,对生活质量和消化功能均有一定影响。在治疗上,应采取综合措施,包括改变生活习惯、药物治疗、辅助治疗等,以期达到减轻症状、促进胃黏膜修复和预防复发的目的。

导致甲减的原因有哪些

甲状腺功能减退症,俗称为甲减,是由于甲状腺分泌的甲状腺激素(T3和T4)缺乏或不足而引起的一种疾病。甲减对身体健康有着重要的影响,因此了解导致甲减的原因是非常重要的。下面将介绍导致甲减的几个常见原因。

首先,自身免疫疾病是导致甲减的主要原因之一。自身免疫疾病是一种免疫系统错误地攻击人体组织和器官的疾病。甲减最常见的自身免疫疾病是慢性淋巴细胞性甲状腺炎,也叫做Hashimoto's甲状腺炎。这种疾病会导致免疫系统攻击甲状腺组织,破坏甲状腺的功能,导致甲状腺功能减退。

其次,手术或放射治疗也是导致甲减的常见原因之一。在一些情况下,为了治疗甲状腺癌或其他甲状腺疾病,可能需要进行手术切除或放射治疗。然而,这些治疗可能会导致甲状腺损伤或切除,从而影响甲状腺的功能,导致甲减。

此外,碘缺乏也是导致甲减的原因之一。甲状腺激素中的主要成分是由碘组成的。如果人体摄入的碘量不足,甲状腺就无法生产足够的甲状腺激素。长期缺碘会导致甲状腺功能减退,进而引发甲减。

另外,药物也可能导致甲减。一些药物,如抗甲状腺药物和某些抗心律不齐药物,可能会干扰甲状腺的正常功能。长期使用这些药物可能会引起甲减。

最后,年龄和遗传因素也可能是导致甲减的原因之一。随着年龄的增长,甲状腺功能会逐渐减退,促进甲减的发生。此外,如果家族中有甲减病史,个体患上甲减的风险也会增加。

总结起来,导致甲减的原因有自身免疫疾病、手术或放射治疗、碘缺乏、药物、年龄和遗传因素等多种因素。了解这些原因有助于我们更好地预防和处理甲减。对于已经患有甲减的人群,定期就医、按医嘱进行治疗是非常重要的,以维持甲状腺功能和身体的平衡。

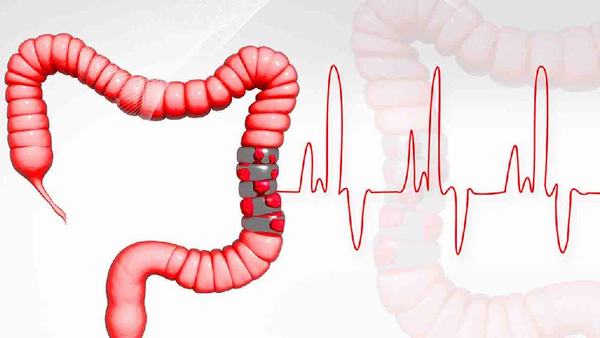

为何慢性肠炎患者会出现便血

慢性肠炎是一种长期存在的肠道炎症,常见的类型包括溃疡性结肠炎和克罗恩病。慢性肠炎患者经常会出现许多症状,其中包括腹泻、腹痛、便血等。下面就为大家解释一下为何慢性肠炎患者会出现便血。

便血是慢性肠炎患者最常见的症状之一。它的发生主要与以下几个原因有关。

第一,炎症导致肠道组织的损伤。慢性肠炎引起肠道黏膜的持续性炎症,导致黏膜组织出现溃疡、糜烂和溃疡性结节等病变,这些病变会导致出血。当肠道黏膜组织破裂时,血液就会混入粪便中,表现为便血。

第二,炎症引起血管损伤。炎症过程中,血管受到损害,使得血管壁变得脆弱,容易发生出血。慢性肠炎患者肠道的炎症会导致血管受损,出现微小的出血点。尽管这些出血点很小,但它们会因为患者腹泻频繁而使血液混入大量粪便中,造成便血。

第三,药物治疗的副作用。慢性肠炎患者在长期药物治疗过程中,常常会服用一些非甾体抗炎药(NSAIDs)和抗生素等药物。这类药物具有一定的抗炎作用,但同时也会增加肠道出血的风险。NSAIDs对胃肠道黏膜有刺激作用,用药过程中可能引起黏膜溃疡,导致便血。而抗生素则破坏肠道正常菌群平衡,使得肠道更容易受到感染和炎症,引起便血等症状。

总结起来,慢性肠炎患者出现便血是由于炎症导致肠道组织的损伤和血管的脆弱性增加所引起的。药物治疗过程中的副作用也是导致便血的重要因素之一。对于慢性肠炎患者而言,及时诊断和合理的治疗是缓解症状和预防并发症的关键。通过积极控制炎症、遵循医生的治疗建议以及保持良好的生活习惯,可以帮助患者减轻症状、预防便血的发生,并提高生活质量。